暑い夏はたくさん汗をかくうえに、夏バテによる食欲不振などで食事の量も減って栄養不足になりがちです。こうした状態が続くと体の約6割を占める体液が失われ、脱水症のリスクが高まります。そもそも脱水症とはどのような状態なのか、脱水症になったらどんな対策が必要なのか、予防するためにはどうすればよいのか、済生会横浜市東部病院 患者支援センター長/栄養部長の谷口英喜先生に伺いました。

脱水症の症状が現れやすいのは

脳・消化器・筋肉の3つ

代表的な体液は血液やリンパ液で、汗、尿、唾液、涙、便にも含まれ、次のような働きを担っています。

- □栄養素と酸素を全身に運ぶ

- □老廃物などを排出する

- □汗として体の外に出すことで体温を調節する

しかし、何らかの要因によって体液が減少すると、血管を流れる血液の量も減少します。すると次のようなことが起こりやすくなります。

- □栄養素や酸素が細胞(組織)内に運ばれにくくなる

- □細胞(組織)内でつくられた老廃物(尿素、二酸化炭素、過剰な熱など)が体の外へ排出されにくくなる

- □体温調節がしにくくなる

その結果、体調不良や熱中症などの症状が引き起こされます。この状態のことを「脱水症」といいます。

特に脳、消化器、筋肉はたくさんの水分を必要とするため、脱水によって次のような症状が現れやすくなります。

- □脳 → 頭痛、立ちくらみ、めまい

- □消化器 → 食欲低下、便秘、下痢

- □筋肉 → 筋肉の痙攣、痛み、足がつる

また、体内の水分が不足して汗をかけなくなると、体温が上昇し、微熱が出る場合があります。その状態が続くと、熱中症のリスクが高まります。

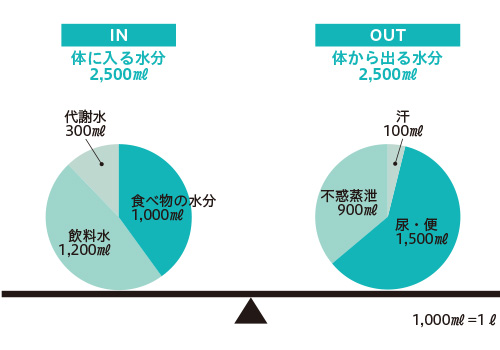

体に入る水分と出ていく水分の

バランスの崩れに気をつけて

通常、体の中の水分量は一定に保たれています。体内に入ってくる水分(食べ物の水分、飲料水、代謝水※)と、体外へと出ていく水分(尿、便、汗、不感蒸泄※)が、ほぼ同量になっているためです(下図参照)。

※代謝水

体内で食べ物などがエネルギーに変わる時に生じる水分

※

気が付かないうちに皮膚や息から出ていく水分

(出典:『イラストでやさしく解説! 「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本』谷口英喜・著/日本医療企画)

しかし、飲料や食事の量が不足すると、体に入る水分も少なくなります。一方、大量の発汗や下痢、

こうして一定に保たれていた水分量が減少することで、脱水症が起こります。暑い夏は発汗量が増え、体から出ていく水分が多くなりやすい季節です。特に屋外でのスポーツや作業で汗をかく機会が多い場合は、注意が必要です。汗で水分が体の外へ出ていった分、しっかり水分を補給しましょう。

急性型の脱水症は

健康な人にも起こりやすい

脱水症には大きく2つのタイプがあります。

- 1.【急性型(低張性脱水、低ナトリウム血症)】

健康な人に突然起こる脱水症で、大量の発汗や胃腸炎などで急速に体液が失われることが大きな要因です。水と同時に塩分(電解質)が多く失われる傾向にあり、経口補水液などによる補給が必要です。 - 2.【慢性型(高張性脱水、高ナトリウム血症)】

病気療養中や食欲が低下して食べ物や水分の摂取量が少ない高齢者に多く、徐々に体液が減少することで起こる脱水症です。塩分より水が多く失われる傾向にあり、食生活の改善などライフスタイルの見直しが必要です。

急に以下のような症状が現れたら、脱水症のサインです。夏場は特にこまめにチェックするとよいでしょう。

- □夏バテ気味と感じる

- □頻回にのどが渇く

- □尿の色がいつもより濃い

- □口の中、口の周りが渇く

- □二日酔いのような症状がある

- □日中、トイレに6時間以上行かない

- □口の中がネバネバする

- □足がつる

(出典:『イラストでやさしく解説! 「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本』谷口英喜・著/日本医療企画)

脱水状態で水だけ飲むのはNG

経口補水液で水と塩分を補給

脱水症が疑われる場合は、水と塩分を同時に補給する必要があります。というのも前述の通り、脱水症は体内の水だけでなく塩分も不足している状態だからです。

水と塩分を同時に摂取すると、塩分の水を吸い取る力(浸透圧)によって、水の吸収力が高まります。また、塩分には体内に水を蓄える働きがあるため、体内の水分保持にも役立ちます。

水を飲むことは脱水症の「予防」にはなりますが、脱水症や熱中症の症状の場合、水だけを飲んでも効果は得られません。体に水分が保持されにくいだけでなく、水だけをたくさん飲むと体液そのものや体液に含まれる塩分(電解質)が薄まり、水中毒(希釈性低ナトリウム血症)につながる恐れがあります。水中毒になると、意識がもうろうとする、痙攣する、といった症状が現れます。

脱水症は経口補水液で改善することができます。経口補水液は、水と塩分を同時にしかもスピーディーかつ確実に補給できる飲料です。口から摂取すると、すばやく小腸から吸収され、吸収された後も体内に残って体液となります。

水と塩分(電解質)を含む飲料ならスポーツドリンクでもよいのでは?と思うかもしれませんが、経口補水液が組成や塩分、ブドウ糖の濃度の比率が厳格に定められているのに対し、スポーツドリンクには明確な基準がありません。そのため、脱水症に対する補水効果も商品によって異なります。

脱水症対策にスポーツドリンクを選ぶ場合には、経口補水液に近い成分かどうか確認することが大切です。ナトリウムイオン濃度が40mg/dl(塩分1g/1ℓ)以上含まれているものが目安となります。

1日8回を目安に水分補給

“のどが渇く前”が予防のカギ

脱水症を予防する基本はこまめな水分補給です。「予防」として飲む場合は、アルコール以外のものであればどんな飲料でもOKです。アルコールは体の水分を奪うので、水分補給を目的に飲むのは避けましょう。

コーヒーやお茶、紅茶などには利尿作用がありますが、1日1ℓ以上飲むなど摂取し過ぎなければ、水分補給になります。

また、牛乳やジュース、炭酸飲料も水分補給になりますが、カロリーの高いものや糖分を多く含むものは健康のためにも飲み過ぎないよう気をつけましょう。

「のどが渇いた」と感じた時には、すでに脱水は始まっています。のどが渇く前に水分補給ができるよう、以下のように飲料を飲むタイミングをあらかじめ決めておくのもおすすめです。

- 1.起床時

- 2.朝食時

- 3.10時ごろ

- 4.昼食時

- 5.15時ごろ

- 6.夕食時

- 7.入浴前後

- 8.就寝前

1回あたりの摂取量はコップ1杯分程度が目安です。一度にたくさん飲むより、少しの量を上記のようなタイミングでこまめに摂取することで脱水症を防ぐことができます。

塩分は、特別なもので補わなくても、食事をしっかり取っていれば不足する心配はまずありません。水分、ビタミン、ミネラルなどを多く含む旬の野菜(トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシなど)や果物(スイカ、ベリー類、かんきつ類など)も積極的に取り入れるとよいでしょう。

1991年、福島県立医科大学医学部卒業。神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授を経て、済生会横浜市東部病院患者支援センター長兼栄養部部長に就任。神奈川県立がんセンター麻酔科にて非常勤医師も勤める。東京医療保健大学大学院医療保健学研究科客員教授。日本麻酔学会指導医、日本集中治療医学会専門医、日本救急学会専門医、日本静脈経腸栄養学会認定医・指導医、日本外科代謝栄養学会・教育指導医。教えて!「隠れ脱水」委員会の副委員長を務めた。最新刊『いのちを守る水分補給:熱中症・脱水症はこうして防ぐ』(評言社)など、著書多数。