同じ病気でも男女でかかりやすさが違ったり、症状の出方が異なったりします。また、男性に多い病気でも、年齢とともに女性の発症率が増えてくるものもあります。このように、多くの不調や病気に性差が関係しています。正しい知識を身につけることは、病気の早期発見・治療のためにも重要です。今回は、男女で異なる代表的な病気や症状などについて、性差医学・医療を専門とする政策研究大学院大学 保健管理センター 所長・教授の片井みゆき先生に伺いました。

通院者率から見る男女別に多い病気

男女では体の構造が異なるのはもちろん、ライフステージ(年代)ごとの性ホルモン(男性ホルモン・テストステロンや女性ホルモン・エストロゲン)の変動、経済状況や就労状況といった社会的背景もそれぞれ異なります。こうした生物学的性差、ライフステージ、社会的文化的性差を考慮し、その人にとって最適な質の高い医療を目指す「性差医療」の研究や実践が進められています。

男女で異なる病気には前立腺肥大症、前立腺がんといった男性特有のもの、月経困難症や子宮筋腫といった女性特有のものがあります。一方、男女共通の病気でも、発症率や死亡率、発症しやすい年代や症状の出方などに性差が見られるものも少なくありません。

厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」※1で報告されている通院者率(通院している者「通院者」の人口1,000人あたりの割合)で、特に男女差が大きい病気を下のグラフに示しました。

※1:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

「第10表 性・年齢階級・傷病(複数回答)別にみた世帯人員・通院者数・通院者率(人口千対)」を基に作成

上記のデータを振り分けると、男女による通院者率の違いの順番は次のようにまとめられます。

閉経後の女性に痛風が増える理由

男性に多い病気の一つとして知られる痛風は、前述のデータで見ると、男性の通院者率が女性の約20倍に及んでいます。一方、女性の痛風は50代から徐々に増加し、60代になると30~40代の20倍以上に増えています(下グラフ参照)。

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査 令和元年国民生活基礎調査 健康 全国編」

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査 令和元年国民生活基礎調査 健康 全国編」「通院者率(人口千対)・年齢(5歳階級)・傷病(複数回答)・性別」を基に作成

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003442382

なぜ加齢に伴って女性の痛風のリスクが増えるのでしょうか。痛風は尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が長期間続くことで発症する病気です。女性ホルモン・エストロゲンには尿酸の排泄を促す働きがあり、ホルモンの分泌が活発な間は尿酸値の上昇が抑えられています。ところが更年期を迎えるとエストロゲンの分泌が急激に減少します。そのため尿酸値が上昇し、痛風のリスクが増加すると考えられています。女性のライフステージにはエストロゲンの分泌が増え始める初経から、ピークを迎える妊娠、出産、そして急激に減少する更年期、閉経と大きな節目がいくつかあります。

男性も男性ホルモン・テストステロンは加齢に伴い減少傾向にあり、男性更年期障害と呼ばれる心身の不調が生じる場合があります。ただし、女性の更年期に比べ、認識されにくいのが現状です。エストロゲンの減少は前述の尿酸値だけでなく、コレステロールや血圧の上昇、骨粗しょう症のリスクを高める要因になります。

求められる、うつ病への性差の配慮

先に挙げた通り、「うつ病やその他のこころの病気」の通院者率は女性が男性より1.4倍程度多くなっており、うつ病が男性より女性に多いのは世界的な傾向であることが、米国の大規模調査※2などからも分かっています。その背景には、女性ホルモン・エストロゲンの急激な減少や、妊娠・出産・育児・介護といったライフイベントによる環境や役割の変化などが一つの要因として考えられます。

一方、うつ病の最も不幸な転帰である自殺は、男性が女性を上回っています。厚生労働省「令和6年版自殺対策白書」では、令和5年の自殺者数は男性が1万4,862人、女性が6,975人と、男性が女性の約2倍でした※3。この要因の一つとして、男性ホルモン・テストステロンの減少が気分障害や自殺行動への関与を示唆する報告※4などがあり、性ホルモンの影響が考えられます。また、男性は仕事や社会的役割などの重責を負っているケースが多く、つらくても弱音を吐けず、我慢してしまう傾向が見られる反面、精神科や心療内科への受診を躊躇する男性も少なくありません。これらは社会的、文化的な性差といえます。身近な人がうつ状態にあるようなら、たとえ本人が「大丈夫」と言ったとしても、早めに受診を促すといった配慮を心掛けましょう。

※2 Psychol Bull.2017 Aug;143(8):783-822.

※3 厚生労働省「令和6年版自殺対策白書」2令和5年の主要な自殺の状況

※4 Journal of psychiatric research.2012 Oct;46(10);1267-1271.

性差による症状の違いが命に関わることも

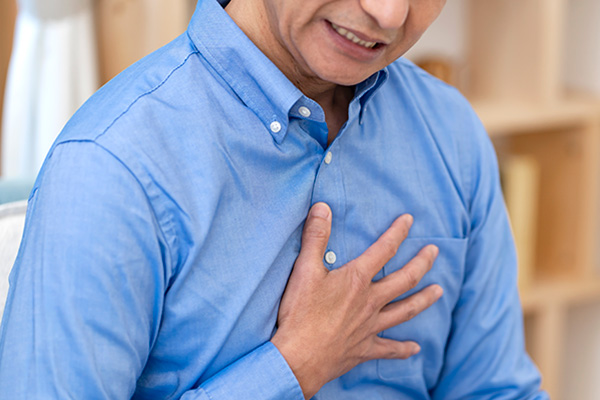

同じ病気でも、男女で症状の出方が異なる代表的な病気に、急性心筋梗塞があります。急性心筋梗塞の症状といえば締め付けられるような強い胸の痛みや冷や汗が典型的ですが、あごやのど、肩や背中の痛み、吐き気などの非典型的な症状もあります。研究によると、典型的な症状を訴えるのは男性に多く、非典型的な症状を訴えるのは女性が明らかに多いことが分かってきました。

出典:Heart Lung.2002 Jul;31(4):235–245.

出典:Heart Lung.2002 Jul;31(4):235–245.

日本の「急性心筋梗塞登録(JAMIR)」で登録された2万462人の患者を対象とした調査では、男性の入院患者は1万5,281人と、女性5,181人の約3倍に上りました。一方、入院から30日以内に死亡した割合は、女性が男性の約2倍に達しています。

女性のほうが男性より死亡率が高くなってしまう要因の一つとして、症状が表れてから治療にかかるまでの時間が女性のほうが長くかかり、手遅れになりやすい状況が考えられます。

症状が非典型的で多岐にわたることから心筋梗塞だと診断が下されるまでに時間を要する、あるいは自分でもまさか心筋梗塞だとは思わないため救急車を呼ぶのを躊躇し、受診が遅れてしまう、といったケースが少なくありません。また、女性は子育てや介護など、家庭内のキーパーソンとして家族のケアをする立場にある人も多く、急な痛みや苦しさに襲われたときに自分の代わりに救急車を呼んでくれる人がいない、といった状況に陥る可能性もあります。こうした事態を防ぐことも性差医療の課題の一つです。このように、性差は多方面に関わってくるので、一人ひとりが性差による症状の違いなどの知識を身につけておくことは、命を守るために大切です。

女性は更年期と似た症状に注意を

更年期前後の女性が気を付けたいのが、「心身の不調を何でも更年期症状のせいと決めつけない」ということです。自分では更年期症状だと思っていても、実は別の病気が隠れている可能性があります。例えば甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)や低下症といった甲状腺機能異常には、更年期症状と似ている症状が多くあります(下表参照)。

出典:片井みゆき.女性と甲状腺疾患.:微研ジャーナル.2015;38:3-8.

出典:片井みゆき.女性と甲状腺疾患.:微研ジャーナル.2015;38:3-8.

更年期症状を含む体の不調を訴えて女性専門外来を受診した約3割の人に、こうした甲状腺機能異常を含む別の疾患が見つかったという報告※5があり、その中には白血病や悪性リンパ腫、悪性腫瘍などの深刻な病気も頻度は低いながらも含まれていました。

※5 片井みゆき.性差医療(3)性差医学から見た内分泌代謝疾患:東京女子医科大学における性差医療の経験を含めて.東京女子医科大学雑誌.2019 6;89(3):61-69

心身の不調がなかなか改善せず、特に強く気になる症状がある場合は、なるべく早めに専門の診療科を受診しましょう。例えば、主に頭痛が気になるなら内科や脳神経外科、動悸や息切れなら内科や循環器内科、不安や不眠なら心療内科や精神科が該当します。なお、性差医療を行う専門職がいる医療機関は下記のウェブサイトで確認できます。

性差医学・医療 認定医 認定指導士リスト

https://jagsm.org/nintei_list.html

受診の際は症状をメモして持参

受診の際は、気になる症状を紙に書き出して持参するのがおすすめです。特に更年期などの症状が多い方は、限られた診察時間の中でも焦らず的確に、医師に症状を伝えることができます。メモのポイントとして次の項目を参考にしてみましょう。

これまでの検査結果や健康診断のデータ、お薬手帳があれば、それらも併せて医師と共有することで的確な診療につながりやすくなります。“マイカルテ”として、検査結果や薬の処方内容をファイルなどにまとめておくと、さらにスムーズに受診できるでしょう。

近年は日本医療研究開発機構(AMED)の研究事業※6として、性差医療に基づいて女性診療を支援するアプリ(WaiSE ワイズ※7)を開発し、実用化に向けた取り組みが始まっています。スマートフォンなどへの搭載はまだ先になりそうですが、近い将来に向けて、企業の健康経営などでの実用化を検討中です。

※6「AMED2021-22年度成育疾患領域2事業合同成果報告」P.22 女性診療を支援する「AI 診断ナビゲーションシステム : WaiSE」の開発 片井みゆき

※7 WaiSE(ワイズ)公式サイト

https://www.waise-healthcare.com/

今後、性差を考慮した医療の発展は、男女それぞれの病気の早期発見や適切な診断・治療につながっていくはずです。正しい知識を身につけ、病気の早期発見や重症化予防に役立てましょう。

信州大学医学部・同大学院内科系修了後、米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー、東京女子医科大学准教授(性差医療部/女性内科)等を経て、2023年に政策研究大学院大学 保健管理センター 所長に就任。性差医療のパイオニア的存在として、女性のライフステージに寄り添う女性専門外来に長年従事。その経験を活かし、2019年からAMED受託研究「女性診療を支援する『AI診断支援ナビゲーションシステムWaiSE』」研究開発代表。