日本人の平均寿命は世界でもトップクラスですが、それに対して健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)は短く、平均寿命との差は男性で9年、女性で12年程度あります。この差を埋めるべく、健康寿命の延伸に向けて老化の研究が急速に進んでいます。老化による病気のリスクや老化を防ぐ方法などについて、老化研究を進める東京大学医科学研究所 癌防御シグナル分野 教授の中西 真先生に伺いました。

老化による病気発症のリスク

顔にシワが増える、体力が衰える、物忘れが多くなる……。

「老化」と聞くと、多くの人がこのような状態を思い浮かべるのではないでしょうか。

確かにこれらは老化現象の一つですが、人生100年時代ではさらに注目すべきことがあります。それは、「老化によって病気の発症リスクが高くなる」ということです。若いうちはなかなか“自分事”として考えにくいかもしれませんが、年齢とともに病気のリスクが高くなることを心にとどめておきましょう。

老化によって病気が発症する要因には老化細胞の蓄積などによる慢性炎症が関与しています。私たちの体を構成する細胞は日々分裂を繰り返していますが、無限ではありません。ある一定回数の分裂を繰り返した後に、一部の細胞の増殖は停止します。この細胞分裂せず、増殖が停止された細胞を、老化細胞といいます。

体をいい状態に保つために、増殖を停止した老化細胞は自ら死んで壊れる「アポトーシス(細胞死)」を起こしたり、免疫細胞に食べられたりして体内から消えます。しかし、中には体内に残ったまま、臓器や組織に蓄積していく老化細胞があります。体内にたまった老化細胞からはさまざまな炎症性サイトカイン(タンパク質)などが分泌されます。この現象を「SASP(サスプ:細胞老化随伴分泌現象/Senescence-Associated Secretory Phenotype)」と呼びます。加齢とともに体内に老化細胞が増えると、老化細胞から分泌されるSASP因子によって周囲の組織に慢性炎症やがんが引き起こされると考えられています(下図参照)。

肥満は大敵。食事のエネルギー制限を

慢性炎症とは、ケガをした部分が赤く腫れて痛みを感じるといった急性の炎症とは異なり、自覚症状がほとんどないまま長期間にわたって炎症が続く状態をいいます。代表的な例として、肥満による内臓脂肪組織の慢性炎症があります。炎症によって脂肪組織から炎症性サイトカイン(ウイルスなどから体を守る働きをする)や遊離脂肪酸(血液に溶け出した脂肪の一種)が放出されると、膵臓や血管など遠くにある臓器や組織にまで影響が拡大します。これによりインスリン(血糖値を下げるホルモン)が効きにくくなり、糖尿病の原因となったり、動脈硬化(血管が堅くもろい状態になること)が進行して心血管疾患や脳血管疾患を招いたりする可能性があります(下図参照)。

慢性炎症は、生活習慣病やがんなど、加齢に伴う多くの病気の原因の一つです。

肥満を防ぐことは老化対策として重要です。特に、食事の摂取エネルギー(カロリー)の制限が寿命を延ばす効果については多くの研究で報告されています。例えば、米国ウィスコンシン大学がヒトに近い種のアカゲザルを用いて行った研究では、成人期から長期にわたって約30%摂取エネルギーを制限したサルは、自由に食事をしたサルよりも、加齢関連疾患(がん・心血管疾患・糖代謝異常)による死亡率が明らかに低いことが示されています(※)。

※Rick J.Colman,et al.Nature Communication.2014,5,3557.

とはいえ、極端に摂取エネルギーが減ると栄養不足になり、老化を早める原因にもなります。適正体重をオーバーしている人は、今まで摂取していたエネルギー量を7~8割程度に抑えるのが目安の一つです。糖質や脂質など特定の栄養素を制限するのではなく、摂取エネルギーの総量を減らすことがポイントです。適正体重あるいはそれ以下の人は摂取エネルギー量を減らす必要はありませんが、満腹になるまで食べないほうが老化予防に効果があると考えられます。エネルギー計算をするのは大変なので、「バランスの良い食事を腹7~8分目に摂る」ことを意識すると良いでしょう。

ストレス、紫外線、有酸素運動にも注意

食事以外にも、老化の進行を抑えるために次のようなことを心がけましょう。

- □“マイルド”なストレスを自分にかける

強すぎるストレスは老化を早めますが、“マイルド”なストレスをかけ続けると、強いストレスに対する抵抗力がつきます。

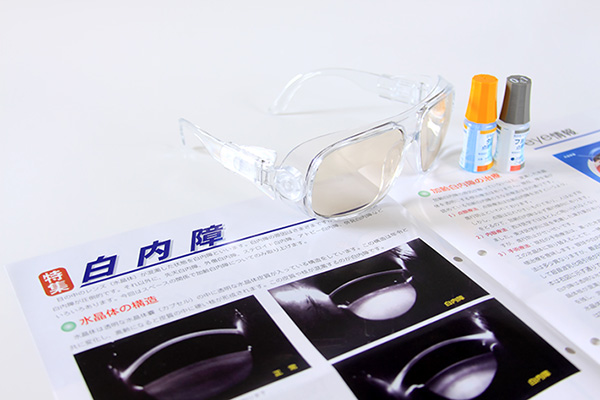

“マイルド”の加減は人それぞれですが、毎日何もせずに過ごすのではなく、多少の緊張感を持って生活することが大切なポイントです。例えば休日もきちんと身支度を整えて人に会う機会をつくる、仕事では自分なりの目標を決めて時間内に達成できるように努めるなど、実現可能な自分への軽い負荷を決めて実行すると良いでしょう。 - □紫外線対策をしっかり行う

紫外線を浴びると、皮膚の細胞に傷がついたり活性酸素が発生します。活性酸素は呼吸によって取り込まれた酸素の一部が活性化したものです。細胞伝達物質や免疫機能として働く一方で、過剰に産生されると細胞を傷つけて老化を促進し、がんや生活習慣病などを引き起こす要因となります。肌では皮膚老化の原因の1つと考えられています。日差しの強い季節は帽子や日傘、サングラス、日焼け止め剤などでしっかり対策をしましょう。 - □激しく息が上がるような有酸素運動を避ける

運動は代謝を上げたり、筋力を高めたりするなど、健康維持や老化予防に有効です。ただし、アスリート並みのハードな有酸素運動は、活性酸素を大量に生み出す要因の一つです。

酸素を多く消費する運動は老化につながる可能性があるため、無理なくできる運動を、頑張り過ぎず、ゆるやかに続けたほうが老化の抑制につながります。

期待される老化細胞を除去する薬の開発

近年の研究で、老化細胞はGLS1(グルタミナーゼ1)という酵素を活性化し、大量に発生させて生き延びることが分かってきました。この酵素の働きをブロックしてアポトーシス(細胞死)を誘導し、老化細胞を取り除くGLS1(グルタミナーゼ1)阻害剤の開発が進められています。

2021年、さまざまな加齢に伴う病気を発症させたマウスに対するGLS1(グルタミナーゼ1)阻害剤の効果を検討した結果、肥満性糖尿病、動脈硬化症、非アルコール性脂肪肝(NASH)の症状改善に有効であることが確認されました(※)。膀胱がんや腎臓病などに対する予防・治療へ活用できるかもしれません。

※Yoshikazu Johmuea,et al.Science. 2021,15,371(6526),265-270.

不老というと、例えば70代になっても30代のように見た目が若々しくて体力も十分にあるイメージを抱く人が多いかもしれません。それは理想的ですが、これからの時代に目指したいのは、70代になっても病気にならず30代と同じくらい健康であり続けることです。だからこそ、老化によって発症しやすくなる病気をターゲットとした治療薬の開発は今後ますます重要になっていくでしょう。将来的には、年齢を重ねても病気になりにくい体を手に入れることも可能になるかもしれません。

1985年、名古屋市立大学医学部卒業。89年、同大学院医学研究科博士課程修了。その後、同医学研究科基礎医科学講座細胞生科学分野教授、名古屋市立大学学長補佐などを経て、2016年東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野教授、23年より東京大学医科学研究所所長。著書に『老化は治療できる!』(宝島社新書)がある。