LDLコレステロール値は、健康診断で基準値を超えることが多い項目の1つです。この数値が高い=脂肪が多い、と考えられがちですが、実は皮下脂肪や内臓脂肪と直接関係しているわけではありません。LDLコレステロール値が高いと体にどのような問題が起きるのか、予防のためにはどうすればよいのか、大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 特任准教授の野口緑先生に伺いました。

LDLコレステロールは血管病の“リスク爆弾”

数ある病気の中でも、突然命を奪われたり、命が助かっても重い後遺症が残ったりする可能性が高いのが、「血管病」です。これは、血管に異常が起こり、血液の循環などに障害が生じることで起こります。代表的な血管病として以下のようなものがあります。

- □心血管疾患

心臓につながる血管や心筋に異常が起こることで生じる病気

例:狭心症、心筋梗塞、心不全など - □脳血管疾患

脳の血管に異常が起こることで生じる病気

例:脳梗塞、脳卒中、脳出血など - □大動脈疾患

心臓から送り出された血液が最初に通る大動脈に生じる病気

例:大動脈瘤 、動脈瘤 、大動脈解離など - □

末梢 動脈疾患

脚の動脈の血流が悪くなり、脚にさまざまな症状を引き起こす病気

例:閉塞性動脈硬化症など

こうした血管病は、血管の内側にある内皮細胞が変化し、血管が狭くなったり、硬くなったりする動脈硬化が引き金となって起こります。

血管は外膜、中膜、内膜の3層構造になっており、内膜にある内皮細胞が血管病に大きく関わる。(イラスト/PIXTA)

動脈硬化の要因は高血圧、高血糖、内臓脂肪の蓄積などさまざまですが、その中でも独立した“リスク爆弾”として医学的に明らかにされているのが高LDLコレステロールです。

本来は体に必要不可欠なコレステロール

「悪玉コレステロール」という通称で知られるLDLコレステロールは、「善玉コレステロール」と呼ばれるHDLコレステロールとともに血中脂質に含まれる脂肪の一種で、本来、体にとって必要不可欠な成分です。

高LDLコレステロール、低HDLコレステロールの診断基準は次の通りです。

出典:日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

出典:日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

LDL、HDLともに、コレステロールには大きく次のような働きがあります。

- □「細胞膜」の材料となり、細胞の構造や機能を維持する

- □体のさまざまな働きを調節する「ホルモン」(男性ホルモンや女性ホルモン、

副腎皮質 ホルモンなど)の材料になる - □

胆汁酸 という消化液の原料となり、脂肪の消化吸収を助ける

私たちの体には、血液中の老廃物などの不要なものは尿などで体外に排出する仕組みが備わっています。しかし、コレステロールが血液中に過剰に増加すると、体外に簡単に体外には排出されません。

というのも、食料が不足している時代もあった人類の長い歴史の中では、体内でコレステロールが過剰になるということが想定されていなかったためです。

時代の流れとともに食生活が豊かになり、コレステロール合成の材料になる栄養素を日常的に摂取できるようになりました。その結果、体で使いきれないLDLコレステロールが、血液中で過剰に存在するようになったのです。

酸化LDLが元でできる“プラーク”とは

血液中の余ったLDLコレステロールは、空気にさらされた食用油のように酸化します。酸化したLDLコレステロール(酸化LDL)は体にとって異物とみなされ、免疫の働きを持つマクロファージという細胞に取り込まれます。

マクロファージは血管の壁の中で泡のような状態になり、「

左:健康な血管は血液がスムーズに流れている。右:血管壁にプラークができると血管が狭くなり、血流が悪くなりやすい。(イラスト/PIXTA)

血流などで血管壁が傷つくと血管壁から出血しますが、出血を止めるために血小板が凝集し、結果として出血した部位に「血栓」というかさぶたのようなものができます。大きな血栓ができてしまうと、狭くなった血管が詰まり、血流が途絶えます。これが、心筋梗塞や脳梗塞です。一方、HDLコレステロールは、血管内の余分なLDLコレステロールを回収し、肝臓に運んで、新しいLDLコレステロールの合成に役立てる働きがあります。HDLコレステロールが減るとLDLコレステロールの回収が十分できなくなるため、HDL、LDLのどちらのコレステロールも正常範囲内に収まっている、バランスが取れた状態がベストです。

運動だけでは減らしにくい理由

覚えておきたいのは、一度できたプラークは薬を飲んでも溶解するわけではないということです。だからこそ重要なのは、LDLコレステロールを過剰に増やさない、溜めないようにする生活習慣です。

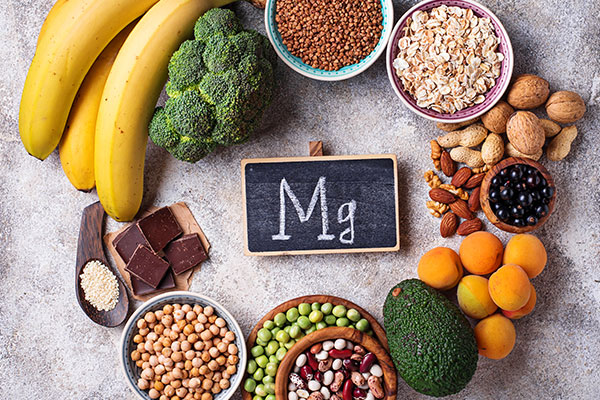

LDLコレステロール対策の基本は食生活です。体に必要なコレステロール量の2/3は、脂質や糖質を材料に肝臓で合成されます。食事で補えばよいのは残りの1/3のみですが、現代の食生活ではこの必要量を大幅に超えてしまいます。

そこで次の2つのポイントに注意しましょう。

- 1.コレステロールを多く含む食品を摂り過ぎない

- 2.体内でコレステロールの合成や吸収を高める飽和脂肪酸を摂り過ぎない

コレステロールが多い意外な食品

コレステロールを多く含む食品として、特に注意が必要なのが卵です。健康な人は、1日のコレステロール摂取量の上限値は定められていませんが、LDLコレステロール値の高い脂質異常症の重症化予防を目的とした量として「1日200mg未満が望ましい」とされています(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」による)。

Mサイズ1個約50gの生卵では、185mgのコレステロールが含まれています(文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」を基に算出)。つまり、高コレステロール値の人にとっては、卵1個でほぼ1日の上限に達してしまうことになります。

さらに注意したいのが、卵はケーキやプリンなどの洋菓子やマヨネーズ、ハンバーグのつなぎなど、卵料理以外にも多く使われている点です。

また、鶏卵だけでなく、タラコ、イクラなどの魚卵や、シラスなどの小魚にもコレステロールが多く含まれています。LDLコレステロール値が高めの人は毎日のように食べるのは控えたほうがよいでしょう。

乳製品の摂り過ぎにも要注意

肝臓でのコレステロール合成を促進するように働く飽和脂肪酸は、動物性の油脂に多く含まれます。脂身の多い肉類が代表的ですが、見落としがちなのが牛乳やバター、チーズ、生クリームといった乳製品です。これらの食品もそれぞれ単体で食べることは少なくても、ケーキなどの洋菓子に多く使われているため、食べ過ぎには注意しましょう。

定期的な血液検査でモニタリングを

太っていないからLDLコレステロール値も高くないだろうと考えるのは間違いです。内臓脂肪の増加とLDLコレステロール値の上昇は別のメカニズムで起こるため、痩せていてもLDLコレステロール値が高い人は決して珍しくありません。

また、遺伝の影響で子供の頃からLDLコレステロール値だけが突出して高い「家族性高コレステロール血症(FH)」もあります。

重要なのは定期的に血液検査を行い、自分のLDLコレステロール値をチェックすることです。代謝が活発な若いときはコレステロールの使い道がたくさんありますが、加齢により代謝が低下すると使い道が減り、LDLコレステロールの数値の上昇を招きます。今現在の数値だけではなく、経年変化を見ていきましょう。

会社などに勤めていれば年に1回の定期健康診断で結果を確認することが重要です。会社勤めではない場合は、市区町村が主催する健康診断をホームページなどでチェックして受けることができますし、40歳からは、加入している医療保険(国民健康保険、協会けんぽなど)で誰でも受けられる特定健診(特定健康診査)があります。

血液検査のデータは生活のわずかな変化でも影響を受けやすいため、ぜひ、過去5年分、10年分の検査結果を比較してみてください。データの変化を振り返ってみると、自分でも気づかなかった生活習慣の変化に気づくこともあります。年に1回の健康診断の結果を使って、自分の体の状態をモニタリングし、もし、LDLコレステロール値が上昇していたら、まずは生活習慣に変化がなかったか振り返ってみましょう。原因となる食品を食べ過ぎているなどの偏った食生活を改善するだけで、数値が大幅に下がるケースも少なくありません。3カ月くらい生活習慣を修正した後、データがどのように変化したのか確認するために、かかりつけ医を受診し、相談してみるのも重要なアプローチです。

医学博士。1986年、兵庫県尼崎市役所入庁。2000年から総務局職員部係長として、メタボに着目した独自の保健指導で実績を上げ、「スーパー保健師」として注目される。環境市民局課長、市民協働局部長、企画財政局部長を歴任し20年退職。13年から大阪大学大学院招へい准教授、現在は特任准教授として生活習慣病予防、保健指導介入の効果や手法の研究を行う。著書に『健康診断の結果が悪い人が絶対にやってはいけないこと』(日経BP)がある。